La capacidad de divertirse, de entretenerse y de poder construir una narración lúdica alrededor de un suceso es una de las pocas actividades que atraviesa universalmente la condición humana. Jugar es humano o, mejor aún, nos hace humanos. En el hecho de jugar están codificadas toda la serie de conductas y sentimientos que nos transforman, al cabo de un tiempo, en adultos con distintas capacidades. El jolgorio, la alegría, la competencia, la frustración, la envidia, la táctica y la estrategia, la capacidad de predecir y, al mismo tiempo, de dejarse llevar son una coreografía de sentimientos y de sentidos que se coordinan en cada juego para construir la experiencia pedagógica por excelencia. El juego es nuestra primera escuela, y saber jugar, nuestra primera enseñanza.

Jugar nos comunica. Durante la infancia, el juego es el medio a través del cual aprendemos a interactuar con nuestro entorno social. Entendemos sobre victorias y derrotas, jerarquías, poderes y, sin darnos cuenta, nos sometemos a sus dispositivos. Mediante el juego empezamos a comprender lo compleja y vertiginosa que puede ser la dinámica de interactuar con otros seres. Seres, y no solo personas; porque también jugamos con palabras, personajes, conceptos y mascotas. El juego es tan natural que logra atravesar esa barrera entre especies que ni siquiera algunas enfermedades se han atrevido a cruzar. Y, aunque exista una arquitectura de decisiones y discursos que pretenden evitarlo, el juego brota espontáneamente en cuanto las circunstancias se lo permiten. Sin importarle mucho la edad, el estrato sociocultural o cualquier otra segregación demográfica acuñada artificialmente en estos últimos años para poder seguir embolsándonos en categorías fáciles de compartimentalizar, el juego siempre brota de esas grietas que dejan a su paso estas ineficaces nuevas categorías.

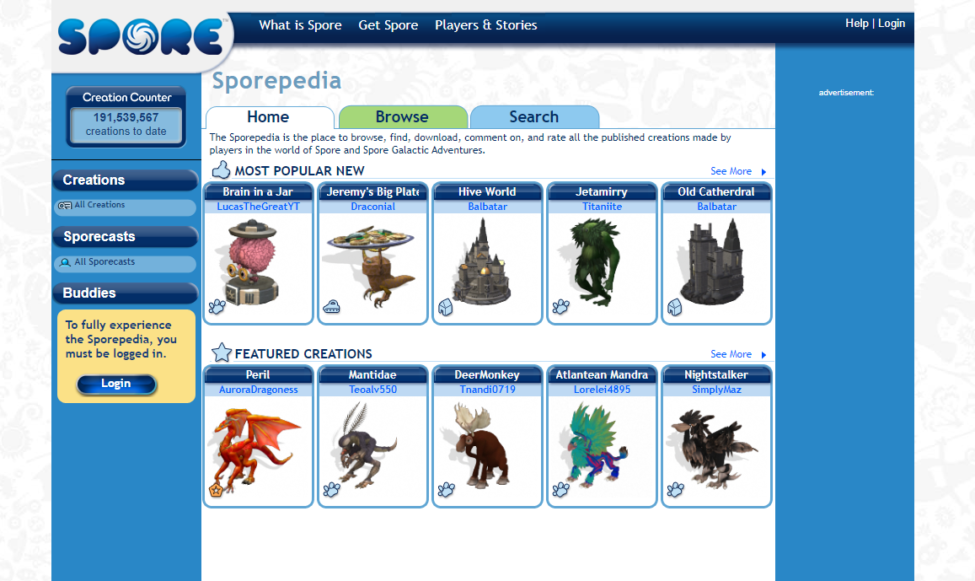

El juego educa y acompaña y, cuando no lo sabe hacer, tiene la dignidad de dejar el terreno fértil a su paso, para que se siembre en él la semilla de un concepto desafiante que él, por su propia cuenta, no pudo abarcar. Desde Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013), y sus superposiciones espacio-temporales, hasta Spore (Maxis, 2008), y su peculiar representación de la evolución, el mundo de los (video)juegos está plagado de ejemplos de cómo pueden convivir los conceptos más complejos –que la academia supo acuñar– con la diversión de una jugabilidad adictiva y estimulante. La historia, la física, la política, la botánica, y hasta la ganadería se pueden ver representadas en la colorida paleta de ejemplares que el mundo de los videojuegos tiene para convidar.

Por todos estos motivos, resulta esencial que seamos capaces de desarrollar una vía de comunicación, entre el juego y quién lo juega, capaz de estar a la altura de su propia universalidad. No deberíamos permitir que sea el lenguaje y sus barreras lo que nos impida el gozo de entablar nuestra relación con un juego. Hago mención al lenguaje, no por dejar otras barreras de lado –como ciertas características físicas que inhiben aquellos sentidos que también están involucrados en la relación entre el juego y quién lo juega–, sino porque el lenguaje es el calabozo por excelencia de todo ser que desea comunicarse. Así como el juego tiene en sí mismo un carácter universal y espontáneo, el lenguaje tiene la misma facilidad para inhibir, segregar y separar de manera indiscriminada, y casi sin que nos demos cuenta. Acceder al juego es, también, acceder a la capacidad de comunicarnos con el juego; de entender sus consignas, de disfrutar su relato y de poder vernos inmersos en la atmósfera que desea construir. El juego, al ser jugado, nos habla; y es en ese hablar donde podemos caer presos de las trampas del lenguaje.

En ese sentido, es indispensable que seamos capaces de desarrollar tecnologías comunicacionales y dispositivos dialécticos que nos permitan circunvalar el arcaico, y muchas veces innecesario, uso de las palabras. Los bordes pintados de amarillo que nos invitan a colgarnos, el intenso color rojo de algunos objetos en el entorno que piden a gritos ser disparados, y que nos permite distinguir entre los barriles meramente decorativos y aquellos que pueden ser catastróficos al ser alcanzados por un proyectil o los destellos en medio de una atmósfera lúgubre que nos indican la presencia de un ítem son solo algunas pinceladas de un gran lienzo de ideas, maneras que hemos desarrollado en el juego para comunicarnos sin hablar.

En la madeja de formas y maneras que existen de abordar la interacción entre usuario y juego, podemos encontrar propuestas tan sutiles como grotescas. Desde un abordaje más clásico y directo, como en Metal Gear Solid (Konami, 1998), donde la propia conversación con los personajes nos sugiere pistas, estrategias y explicaciones de cómo avanzar –maquilladas entre datos históricos y catálogos de tecnicismos bélicos–, hasta explicaciones más delicadas que presentan títulos como LEGO Builder’s Journey (Light Brick A/S, 2029), donde la relación entre padre e hijo queda plasmada en un puñado de cubos tridimensionales que emanan más empatía que muchos de los personajes mejor presentados de grandes franquicias. Porque hablar con el usuario no es simplemente asistirlo para superar un desafío, es algo más profundo, es contar una historia. Genesis Noir (Feral Cat Den, 2021), que se expresa casi enteramente a base de melodías de Jazz; Unpacked (Witch Beam, 2021), capaz de reflejar la historia completa de una vida mostrando únicamente sus mudanzas; o Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory, 2017), que muestra cómo se pueden usar de forma extremadamente creativa las voces que describen los pacientes con esquizofrenia para susurrar consejos al oído del jugador y advertencias mientras sigue jugando, son solo algunos ejemplos de la inventiva puesta al servicio de la narración.

La sensación que produce la ausencia de una interfaz con el usuario, que en realidad fue desdibujada para integrarla en la propia experiencia de juego, ya sea en forma de visores en las armas, colores en los trajes o menús que forman parte de las propias tecnologías de la narración, es también una manera de diluir esa distancia entre el jugador y el juego. Casos como la franquicia Dead Space (EA Redwood Shores, 2008) –o su hermano menor, The Callisto Protocol (Striking Distance Studios, 2022)– son solo algunos ejemplos donde podemos ver hasta qué punto es posible camuflar cierta información dentro del propio juego. En este aspecto, los juegos de terror, en general, han sabido llevar al límite esta ilusión de carencia de interfaz en pos de no interrumpir jamás la inmersión.

La inmersión es, a su vez, meta y lenguaje. Estar «en el juego» es un pilar fundamental a la hora de entenderlo y, por ello, es necesario remover esa arquitectura de palabras, tutoriales e indicaciones que serían indispensables de otra manera. En el primer momento en que entendemos que un disparo hace disminuir un contador en el visor del arma, ya no necesitamos que se nos indique nada más, la magia ha actuado. La idea que se había gestado en la mente del diseñador logró, efectivamente, llegar a nosotros, sin la necesidad de mediar palabras.

Sin lugar a dudas, podemos encontrar también casos donde se cae en la vulgaridad de explicitar en exceso, lo que lleva a que la interfaz pierda su papel de marco silencioso y termine cobrando más protagonismo del deseado. Quizás el ejemplo por antonomasia de estos casos son los juegos de rol multijugador masivos y en línea, como Word of Warcraft o Lineage, donde los personajes pueden llegar a tener tal plétora de acciones, entre hechizos, ataques, curaciones e ítems, que la pantalla parece un reguero de recuadros que solo puede ser decodificado por un grupo selecto de lingüistas. Aunque es absolutamente entendible, porque esa interfaz cumple un rol táctico intransferible, y ese despliegue, aunque estéticamente espantador, es extremadamente eficaz para facilitar que se realicen múltiples acciones, es indudable que también impone una barrera, tanto visual como conceptual, entre quienes la entienden como una necesidad y quienes están adentrándose en el juego. Tanto en los videojuegos como en las matemáticas, el puente que une los conceptos con su representación pictórica tiene que ser tan esbelto, cuidado y agradable como sea posible, si deseamos que todos sean capaces de cruzarlos. O, al menos, de desear cruzarlo.

Renegar de herramientas tan indispensables como la indicación a través de códigos de colores, la existencia de tutoriales embebidos disimuladamente en las misiones iniciales o la propuesta de modos de juego extrafáciles que pongan el foco en la historia y su avance, y no en el desafío de la jugabilidad per se, es montarse en una ola de soberbia (colectiva y subjetiva) que desatiende la accesibilidad y el gozo de compartir. No podemos caer en la tentación de permitir que el egocentrismo y la vanagloria individual colonice, en su avance imparable, la democratización de la experiencia del juego.

En un mundo moderno, cambiante y voraz, donde lo lúdico parece relegado siempre a un segundo plano –salvo cuando la sagrada «competencia» lo inviste del valor meritocrático por excelencia–, es una medida de fuertes tintes contraculturales bregar por universalizar el juego, el regocijo y el ocio.

Frente al avance imparable, ubicuo y frenético de la hiperproductividad capitalista, que parece transformar en bienes, ganancias y valores todo lo que toca, resulta esencial poder pensar en los juegos como una respuesta contracultural que evita que nos transformemos en un número más: una venta más, un consumidor más, un logro más. En este marco de sumisión neoliberal disfrazada de productividad y mérito, el ocio es una de las manifestaciones más claras y poderosas de la revolución. Y es nuestra responsabilidad garantizar que esta herramienta, hoy más humanizante que nunca, llegue a todos aquellos que deseen disfrutar de ella. A pesar de nosotros mismos, que el lenguaje sea puente y no barrera es nuestra responsabilidad.