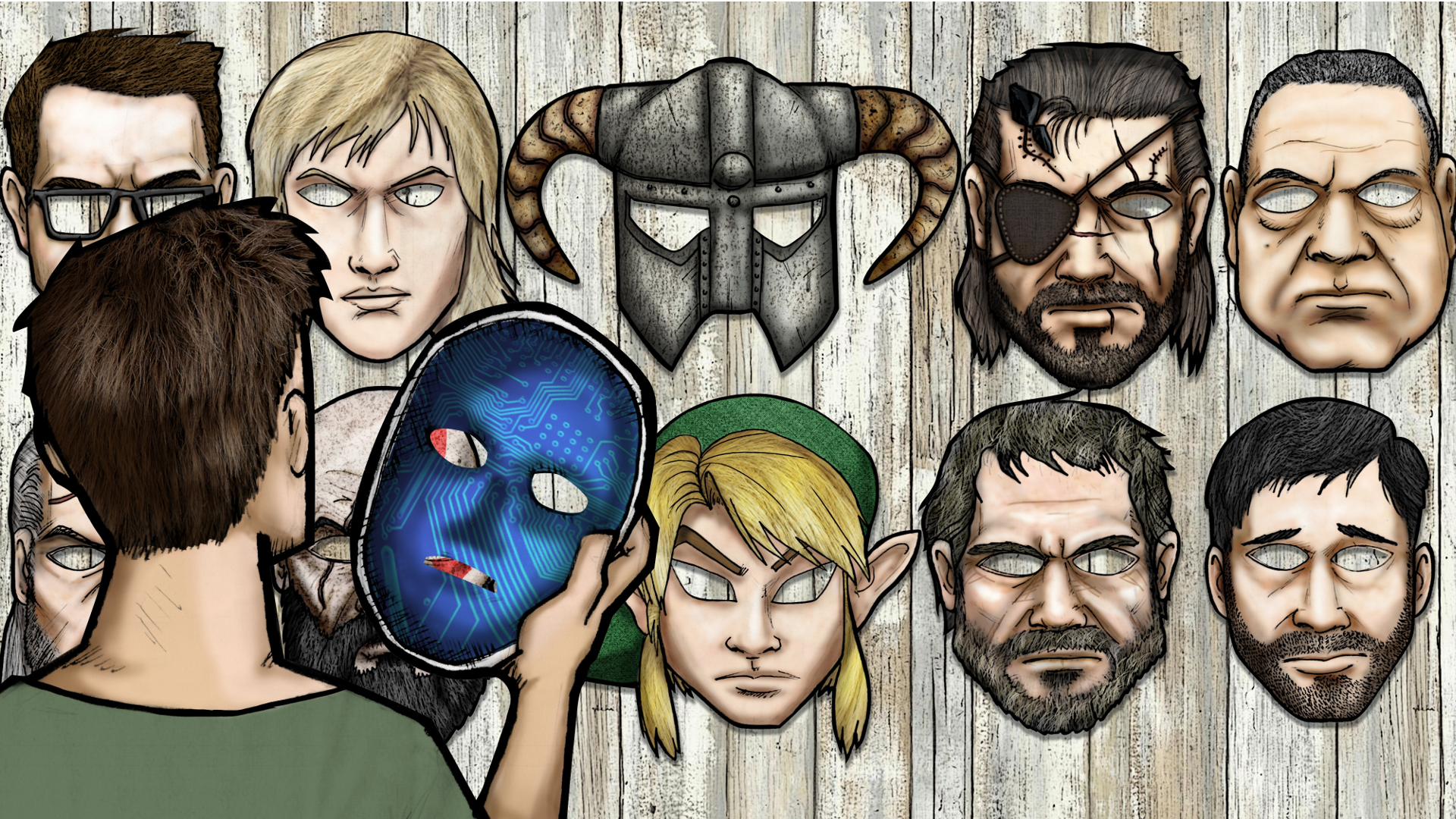

A veces, cuando le cuento a un conocido alguna anécdota mía jugando a un videojuego, me pasa una cosa curiosa. Sin saber muy bien porqué, y de manera inconsciente, alterno de la primera a la tercera persona, y viceversa. Esta discordancia varía según la experiencia o la anécdota narrada, pero, sobre todo, varía según el videojuego. En este texto repaso la manera en que algunos títulos representan nuestra identidad, para, con un poco de suerte, encontrar una respuesta a la pregunta: ¿Quiénes somos realmente cuando jugamos a un videojuego?

He decidido clasificar los juegos en cuatro categorías en función del porcentaje de agencia que ejercemos.

En un primer nivel estarían los videojuegos narrativos con trama única. La historia es la misma para todos los jugadores, y no se nos pide que interpretemos a su protagonista, sino que, en su lugar, nos limitamos a ser una herramienta para hacer avanzar el argumento. En esta categoría entrarían títulos como The Last of Us (Naughty Dog, 2013), en el que el papel de Joel está definido y concebido para seguir un arco de evolución concreto. En este grupo, cuando nos referimos a alguna parte de la aventura, decimos «Joel (o el protagonista X) hace esto o aquello». El abismo que separa a jugador y personaje es amplio, contemplando las secuencias de vídeo como meros espectadores sin capacidad de intervención o modificación. Nuestra agencia se reduce a las partes de gameplay, en las que decidimos que armas usar, que estrategia adoptar para acabar con nuestros enemigos o que mejoras adquirir, pero nunca cuáles serán los rasgos del protagonista o si muere tal o cual personaje.

En un segundo nivel se engloban aquellos videojuegos narrativos, con personajes más o menos definidos (esto es, con voces y trasfondo propios), pero en los que, en ciertos momentos, podemos tomar decisiones en las conversaciones, pudiendo actuar como lo haríamos nosotros en esa situación o interpretando el papel del personaje controlable, según el caso. Como ejemplo, Heavy Rain (Quantic Dream, 2010), aunque valdría cualquier título de David Cage. Ethan Mars, Scott Shelby, y los demás, son personajes con historias, narrativas y personalidades preestablecidas. El pasado de Ethan es el que es, y es una parte integral e inseparable de su carácter y su personalidad durante el juego. Aquí, las historias que siguen los personajes han sido escritas y pensadas (en sus distintas ramificaciones) por una o varias personas. Pero, aun habiendo grandes partes guionizadas, somos capaces de tener «nuestra propia historia», introduciéndonos un poco más en la obra. En este grupo de videojuegos todavía seguimos hablando en tercera persona, aunque con un pequeño matiz: «En mi partida, a Ethan le pasó esto». Sin embargo, debido a su naturaleza de «elige tu propia aventura», también podemos usar la primera persona: «En tal momento, elegí esto y no aquello».

Como aún podemos seguir mimetizándonos con el protagonista, pasamos a la siguiente categoría.

En un tercer nivel se encuentran aquellos videojuegos en los que somos nosotros los que creamos (casi) desde cero a nuestro personaje. Es el caso de las sagas The Elder Scrolls y Fallout, ambas de Bethesda. En Skyrim (Bethesda, 2011) hay una historia principal que seguir, sea como sea, pero ahora el personaje es poco más que un caparazón que usamos para transitar el mundo y adquirir presencia física en él. Esto se refuerza al dejarnos crear al sujeto que encarnaremos, eligiendo tanto múltiples aspectos de su físico y el nombre que llevará como, en ocasiones, su raza y su lugar de origen, lo que hasta cierto punto nos permite elegir no solo el futuro del personaje, sino también su pasado, en un principio inaccesible. Decimos: «Maté a Alduin», pues en cierto modo interiorizamos nuestras acciones aún más que en las dos primeras categorías ya descritas.

En otras ocasiones, nuestro personaje es dotado de dos clichés para reforzar nuestra presencia, que vienen a ser «el protagonista amnésico» y el «protagonista mudo». Tener un personaje con amnesia es una manera de despojarle de cualquier trasfondo de manera que, si no podemos elegir su pasado, directamente lo eliminamos de la ecuación. Su memoria y, por consiguiente, su historia, comienza aquí y ahora, igual que la del jugador. Ambos descubren y aprenden del entorno al mismo tiempo. Si a todo esto le sumamos un personaje mudo, como ocurre en el archiconocido The Legend of Zelda, eliminamos los filtros que puedan existir entre nosotros y el mundo y, de esta manera, alienamos al jugador lo menos posible.

Pudiera parecer que este es el último paso de identificación con nuestro avatar, pero aún nos queda un paso más.

En un cuarto nivel podemos situar juegos como los MMORPG, con World of Warcraft como ejemplo. Si ignoramos su historia principal, WoW y la mayoría de juegos de su género potencian lo que viene a llamarse «narrativa emergente». En este caso, no solo decides cada detalle de tu personaje, sino que, además, algunas de las mejores historias que vivirás en este tipo de títulos no han sido escritas ni diseñadas por nadie. Por el contrario, estas han surgido de manera espontánea, tal y como podría pasar en la vida real. Al vivir en un mundo reactivo, en el que las situaciones y personajes con los que nos encontramos parecen tener vida propia (algunos, de hecho, la tienen) y reaccionan de maneras imprevistas, hacemos nuestra cada experiencia. La fusión con nuestro personaje es, ahora sí, total.

Dejo fuera muchos ejemplos de videojuegos y hasta géneros enteros, pero estas categorías son suficientes para ilustrar el tema que quiero exponer, grosso modo. Nuestro papel en los ejemplos primero y cuarto parece estar claro, la distinción entre la dicotomía personaje-jugador se decanta hacia un extremo u otro. Sin embargo, entre medias, existe una zona gris en la que nuestra identidad parece no estar definida, y las respuestas no están claras. ¿Quiénes somos? Pregunto de nuevo. En un libro, en una película, serie o cómic, los personajes parecen tener autonomía total. Yo no soy Luke Skywalker, ni el personaje que interprete Bruce Willis en la película de turno, ellos son totalmente independientes de mí existencia. Pero, cuando controlo a John Marston, ¿soy él? ¿Y soy yo el héroe del tiempo que salva Hyrule, o es otra persona? En juegos en los que controlamos a varios personajes la identidad se diluye aún más. ¿Quiénes somos cuando jugamos a Los Sims? ¿Algún personaje en concreto que hayamos creado a nuestra imagen y semejanza, todos ellos a la vez, o quizá un dios omnipotente que los guía desde las alturas?

El conocido concepto de la cuarta pared nos separa a nosotros, los espectadores, de los actores o personajes de una obra. Su ruptura, por tanto, se produce cuando uno de dichos personajes es consciente de estar en una obra de ficción, haciendo alusión, entre otros ejemplos, a referencias externas a su propio medio o hablando directamente a cámara. En los videojuegos también se habla de cuarta pared pero, como ya he descrito brevemente, nuestro caso es algo distinto, pues la relación que tenemos con la obra también es distinta. En este caso hablaríamos de un personaje que es consciente de estar siendo controlado por otra persona, en uno o varios niveles superiores. El autor, al menos dentro del mainstream, que más ha explorado el tema de nuestra identidad en los mundos virtuales es, probablemente, Hideo Kojima.

Al final de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (Konami, 2001), [Spoiler] Raiden se quita del cuello unas placas de identificación en las que aparecen nuestros datos (los del jugador, no los del propio Raiden), tales como el nombre, la nacionalidad o la fecha de nacimiento. Acto seguido las lanza al aire. Hasta ahora, Raiden no había podido ser libre del todo, pues había otra consciencia que lo habitaba, esto es, nosotros. Quitarse y arrojar las placas significa decir «yo soy yo, y a partir de ahora ya no te necesito». De esta manera, Raiden realiza un acto de reivindicación de su vida y de su propia voluntad a decidir, actuar, y en definitiva, a ser él mismo [Fin de spoiler].

Kojima repitió en parte la jugada con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Kojima Productions, 2015), [Spoiler] en el que la personalidad de Big Boss es desintegrada. Big Boss es aquél soldado que desertó de los estados unidos y tuvo que enfrentarse a su mentora, pero también lo soy yo, y tú, y todas las personas que alguna vez han jugado (o jugarán) a Metal Gear Solid. El propio Big Boss nos da las gracias y nos dice que sin todos nosotros, su historia jamás habría sido posible [Fin de spoiler].

Es en este punto cuando aludo a la quinta pared, algo que solo es posible en nuestro medio. Para que se rompa la cuarta pared, el personaje en cuestión debe ser consciente de su carácter ficcional y de su papel de estar viviendo una farsa pero, aun siendo imaginario, ese personaje tiene pleno control de su vida. La quinta pared se rompe cuando, además de todo lo anterior, el personaje sabe que está siendo manejado y que no solo su existencia, sino también su libre albedrío es falso.

En narratología, hablamos de pacto ficcional o suspensión de la incredulidad al hecho de conocer que estamos ante algo que es mentira, que nunca ocurrió, e incluso así aceptarlo como real o verosímil. Esta suspensión se potencia e intensifica en los videojuegos, en los que tenemos que aceptar que nuestra identidad es inherentemente binaria, que el personaje y el jugador somos dos entes distintos pero, también, uno solo. Yo sé que no soy él, pero actúo como si realmente lo fuera, aplicando una especie de «doblepiensa», en términos de George Orwell. Este muro, esta pared que nos separa del «otro», puede derribarse, como ya he ejemplificado en el párrafo anterior. Estamos obligados a aceptar que ese personaje es una identidad (aunque ficticia) independiente de nosotros, con consciencia propia. Pero al mismo tiempo, ese personaje somos nosotros. No hay distinción posible, pues, simultáneamente, nosotros somos él y él es nosotros. Aunque seamos entes separados, ahora estamos juntos en esto, y debemos colaborar.

Ilustración exclusiva de la portada: Danolas