En 1995, Cartoon Network lanzaba una promo de Los Picapiedra bajo la idea de que la vida sin electrodomésticos sería completamente primitiva. La imaginación que derrochaba la serie de Hanna-Barbera para repensar funciones y máquinas modernas en forma de wacky inventions encontraba su punto álgido en lo doméstico, donde animales de todo tipo se ponían al servicio de las tareas del hogar: mamuts manguera, lagartos abrelatas, aves lavadora… no había labor sin su bestia. Era un recurso de comicidad entrañable, elevado por esa capa crítica que esconden las mejores series infantiles. En las expresiones de los animales, sus ojos caídos y los comentarios sarcásticos que a veces se permitían, se condensaba tanto un despunte a la forma en que nos relacionamos con el mundo y sus habitantes, como una reflexión en torno a cuántas líneas estamos dispuestos a cruzar con tal de hacernos la vida un poco más fácil.

Quien da nombre a RUMU (Robot House, 2017) es uno de esos animales. Tiene ruedas por patas, una pantalla led por cara y, en vez de graznar o rugir, emite unos pitidos que recuerdan al mítico R2D2, pero en el fondo es como el conejo que Bilma utilizaba para empolvarse la nariz. Concebido como una Roomba amorosa, RUMU es la vanguardia del sueño domótico de Cecily y David, la pareja que vive en la casa en la que ocurrirá toda la acción del juego. Una aspiradora inteligente ligada a un doble propósito, servir y amar, y a cuyos mandos aprenderemos a ser eficientes en lo primero y sufriremos la inmensa carga de lo segundo.

We Will clean this away, RUMU. As if it had never happened.

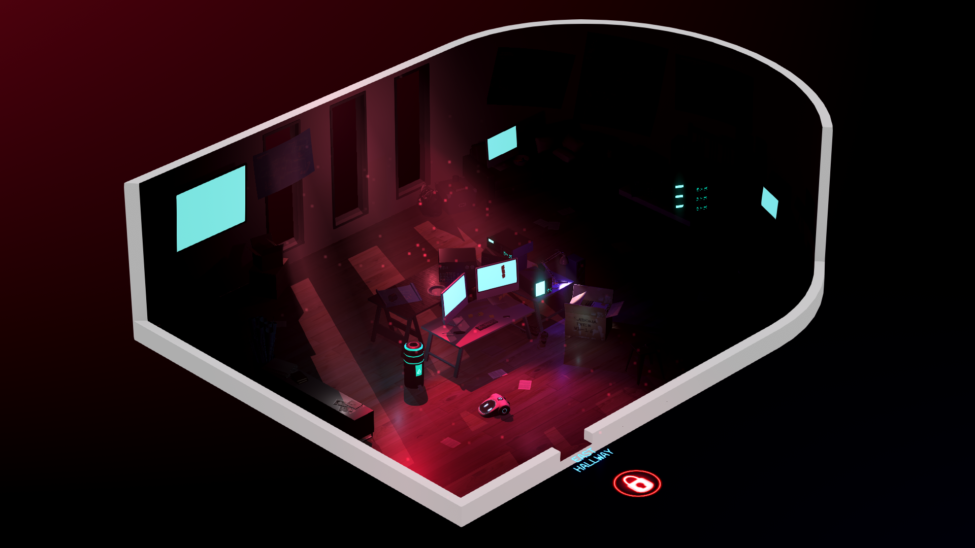

Al inicio de la aventura, RUMU y jugador llegan al mundo de la mano. La primera misión es una taza rota, un poco de té darjeeling derramado y una tostada abandonada. Cecily y David han salido, pero gracias a la guía de SABRINA, la inteligencia artificial a cargo del hogar, podemos despachar la tarea con eficiencia, pasar a la siguiente habitación y seguir con la limpieza. Todo muy mecánico en apariencia, pero pronto comienza a intuirse que algo no huele bien, y nada tiene que ver con las manchas, la ropa sucia y los restos de comida: la casa parece ocultar algo.

Esta sensación se cocina a fuego lento a medida que exploramos las estancias y entramos en contacto con el resto de sus cohabitantes robóticos. Los breves diálogos que pueden entablarse saltan con notable naturalidad del humor sarcástico a la solemnidad, algo que los de Robot House aprovechan para plantear sus mayores interrogantes cuando menos te lo esperas. La residencia de David y Cecily es un paraíso de comodidades en el que no hace falta preocuparse por preparar el café o gestionar las horas de colada, pero también es un lugar oscuro donde esa misma cafetera puede sufrir una crisis de identidad y donde la lavadora puede sumirse en una terrible depresión.

La relación de la pareja de científicos se muestra a través de esos mismos restos que dejan tras de sí. RUMU utiliza muy bien el diseño de sus espacios para construir los retratos de quienes los ocupan. Así, un libro abierto en el salón, un estudio lleno de posters de países exóticos, unas camisas arrugadas en medio del dormitorio o unas bicicletas arrinconadas en el sótano son, en manos de los desarrolladores australianos, tan expresivos como puras líneas de diálogo, con la ventaja de que las piezas quedan, de esta manera, en manos del jugador para que vaya armando el puzle a su ritmo.

Por esto último, una de las pegas que tiene RUMU es su linealidad. Bien es cierto que hay segmentos del viaje que ofrecen rutas divergentes, pero el desarrollo global no deja de ser el de ir puerta tras puerta hacia el pomo final, sin llegar a revisitar casi ninguna de las salas superadas. Una mayor libertad habría alimentado su narrativa ambiental, permitiendo contemplar el cuadro desde la distancia e ir paladeando los detalles que dibuja mecánicamente, quedando el título más cerca de algo en plan Gone Home (Fullbright, 2013) que de construcciones como la de What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, 2017). La casa de RUMU aspira a unirse al club de residencias míticas del videojuego, y aunque despunta en algunos aspectos, se queda un poco a medias en lo general.

El mejor de esos despuntes es, a título personal, la propia habitación de RUMU, desnuda al inicio del juego, pero que se viste con mementos del recorrido según pasan las horas. La acumulación de estos objetos la convierte en una especie de diario que la protagonista escribe a partir de unas vivencias a las que siempre llega tarde, pieles muertas de un recuerdo imaginado. RUMU choca contra decenas de obstáculos durante su lucha por cumplir con lo que sus algoritmos le exigen. A pesar de todo, quiere querer.

Como testigos de su búsqueda, no podemos sino empatizar con ella cuando se topa con conceptos tan complejos como la pérdida, el amor o la ausencia, para los que no está programada, por lo que no es difícil sentir como condena ese imperativo emocional con el que carga. Por un lado, surgen dudas en torno a qué capacidad podemos tener los humanos de programar la emoción, sumidos como estamos en nuestra natural disfuncionalidad. Por otro, la de sintetizar el afecto no es sino esa última línea a sobrepasar de camino a la plena comodidad, un punto de no retorno tras el cual habremos delegado tanta humanidad que no nos quede más remedio que fingirla.

Porque si algo deja patente RUMU, a través de una cesta para la ropa sucia confundida o de una impresora 3D que pide desconsoladamente los planos para imprimirse un amigo, es que las competencias no se replican: se transfieren. Un proceso que hace a la máquina cada vez más humana a costa de la propia obsolescencia. Hay quien plantea el amor como el test de Turing definitivo, la cualidad que nos separa del androide, pero jugando a RUMU uno no puede sino preguntarse quién la suspendería antes, si el pequeño autómata o sus creadores.

Decía aquel anuncio de Los Picapiedra que sin sus modernas comodidades estaríamos sentenciados a volver a nuestros más básicos orígenes. RUMU cierra el círculo al aventurar un futuro igual de primitivo, en el que tendremos cocinas impolutas, pero habremos olvidado que para aprender lo que es el amor hay que hacer lo propio con la pérdida. Ya lo dice SABRINA al inicio de la aventura: «La memoria de algo perdido es mejor que no haberlo conocido», pero debemos cuidarnos de que llegue el día en que no tengamos nada que recordar.