LSD: Dream Emulator (Asmik Ace Entertainment, 1998) es uno de los títulos más sibilinos de la primera PlayStation. Aunque el nombre lo dice todo, un simulador de sueños, jugarlo de verdad y perderse entre tanto paisaje surrealista, casi como salidos del cuadro de un hipotético Dalí japonés, es una experiencia en la que normalmente resulta difícil entrar. Un First Person Walker de cuando todavía ni sabíamos lo que era eso, que incluso se atreve a coquetear con ideas tan locas para la época y el género como son la aleatoriedad y la completa ausencia de comunicación verbal o hilo narrativo. Porque los sueños, sueños son.

Su autor, Osamu Sato, se ha hecho un hueco en el olimpo de los creadores de culto que prefieren optar por la experimentación para plasmar sus inquietudes artísticas a través de los videojuegos, en lugar de ceñirse a las clásicas reglas de diseño, sistemas y desafíos. Aunque LSD es en realidad su tercer juego (los otros dos tampoco se quedan atrás), su huella en el mundo del ocio interactivo acaba ahí. Prácticamente también su presencia. Sato es un tipo esquivo, que durante muchos años ha permanecido ajeno a los medios de comunicación, pero sabemos que sigue rondando por algún sitio. En 2009, se hizo una cuenta de Twitter que, a día de hoy, sigue moderadamente activa. Más adelante ha llegado incluso a conceder entrevistas a medios como Vice, donde confesaba que él no quería crear videojuegos, sino expresarse mediante el arte. «Considero que mis creaciones son obras de arte contemporáneo expresado a través de videoconsolas», aseguraba Sato.

En esa misma entrevista, Sato explica que ya no quiere dedicarse a los videojuegos porque el panorama actual no le dejaría dar rienda suelta a sus locos experimentos. Debido a sus vivencias en este campo, es posible que siga pensando en los videojuegos como un entramado institucional, gobernado por el mercado y la cultura empresarial. Razón no le falta, desde luego, pero hoy en día sabemos que el videojuego es mucho más. La prueba más tangible de que los mundos oníricos de Sato podrían tener cabida en los tiempos que corren está en su difuso, pero extraño legado, manifiesto en otros títulos más pequeños, más humildes, e incluso más enigmáticos. Y ni siquiera es una cosa reciente que haya surgido con el boom indie de 2008; su mayor vástago, Yume Nikki (Kikiyama, 2004), lleva asombrándonos nada menos que 14 años.

Decir que Yume Nikki ha tomado inspiración de la obra de Sato es cuanto menos atrevido. Podríamos empezar hablando de que su creador, conocido por el seudónimo de Kikiyama, es absolutamente anónimo. Si el autor de LSD ya era inaccesible, este es directamente una entelequia. Nada se sabe de él o ella, más allá de que ha creado Yume Nikki y de que recientemente ha participado en su remake —lo cual ha disipado muchas dudas y teorías que llegaban incluso a especular con que había muerto—. Al ser una persona que no ha ofrecido declaraciones ni se ha manifestado de ninguna manera que no fuera con su propio juego (algún email ha respondido, pero poco se puede sacar de ahí), no podemos aventurarnos a afirmar que Kikiyama haya tomado inspiración de LSD. No obstante, si dejamos que su obra hable por él como artista, las similitudes son evidentes.

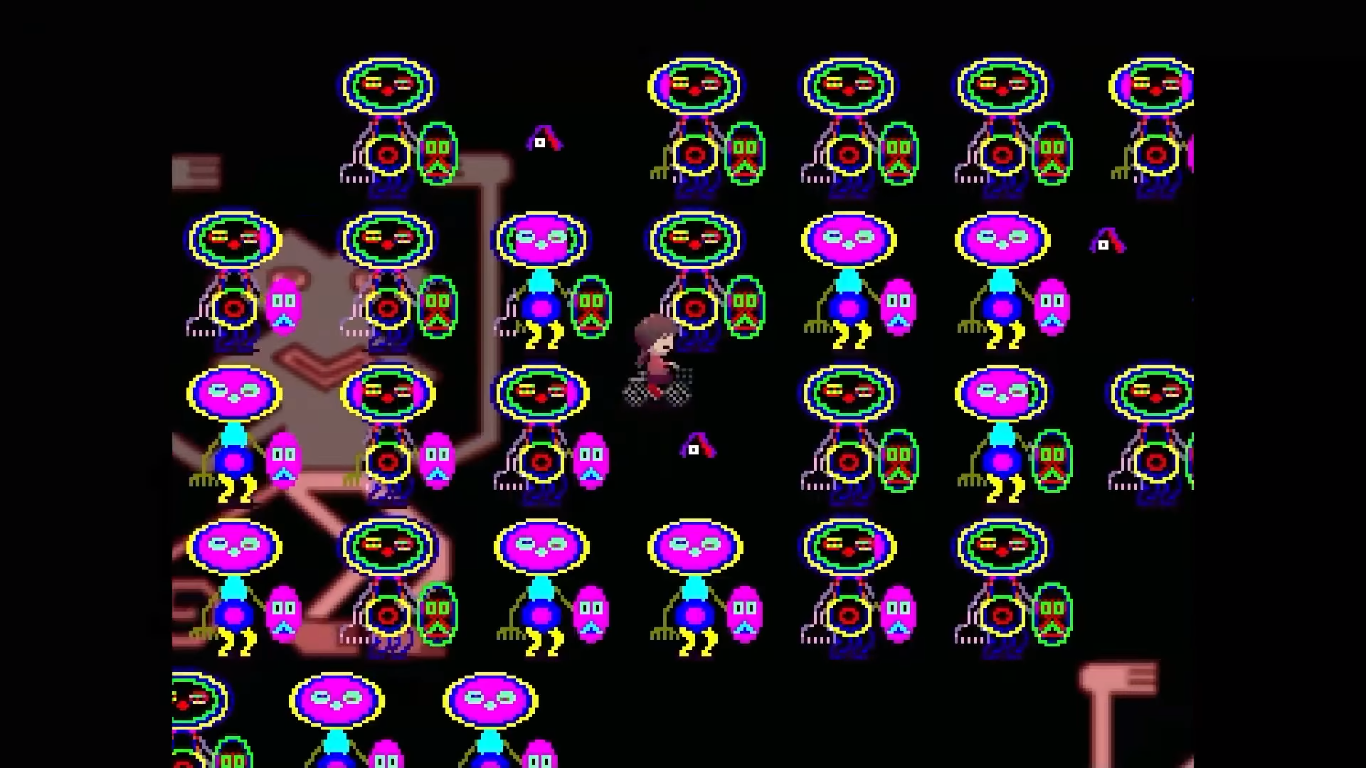

Yume Nikki es un título hecho en RPG Maker que nos propone viajar a través de los sueños de una chica llamada Madotsuki. El componente surrealista se hace más que patente en cuanto la protagonista se echa a dormir y entra en un mundo gobernado por música ambiental opresiva y sórdidas imágenes. Tendemos a relacionar esta clase de elementos con lo onírico por una tradición artística, el surrealismo, que desde hace un siglo se inclina a representar los sueños como fruto del inconsciente freudiano, entidades extraterrestres que nos asfixian y juegan con nuestra percepción de la realidad, pero que irónicamente nacen de nosotros mismos. Ejemplos los hay a puñados: si hablamos de cine, Yume Nikki estaría mucho más cerca de películas como Paprika (Satoshi Kon, 2006) o Cabeza Borradora (David Lynch, 1977) que de la representación que se hace de los sueños en Origen (Christopher Nolan, 2010), por ejemplo; y mucho antes de eso tenemos al ya citado Dalí y sus pinturas. Lo abstracto como paradigma de lo onírico, cuyo cometido es desorientar, conmover, aterrar, o directamente llevarnos a un estado mental de absoluta enajenación. Además de todo eso, lo que Yume Nikki hereda del título de Osamu Sato es su capacidad para transmitir sin palabras ni directrices; es pura contemplación ambiental, guiada tan solo por nuestro propio ímpetu al querer ver hacia donde conduce todo eso. Un aspecto importante a la hora de acrecentar esa naturaleza arcana, tan bella como perturbadora.

Aunque es bastante fácil que todo eso se vaya al garete en cuanto te pones a mirar cómo está hecho Yume Nikki, o más bien, cómo se puede superar. De entrada, el juego te explica de forma vaga y obtusa qué hay que hacer para terminarlo, pero lo más probable es que ni te des cuenta. Luego te lanza al ruedo sin miramientos, a que te marees entre sus sueños. Lo que todo el mundo hace aquí, y en esto me incluyo, es mirar qué es lo que hay que hacer, si hay algún objetivo que cumplir o algo; la tradición videolúdica nos ha inculcado ese tipo de preconcepciones, al fin y al cabo. Y efectivamente así es, hay un objetivo que lleva a un final. Sin embargo, ahí es cuando digo que se estropea un poco la magia. De pronto, compruebas cómo funcionan las áreas, cómo se conectan entre sí, dónde están los puntos de interés, o cómo aprovechar los elementos del título para jugar de manera más eficiente, en definitiva, lo convertimos en un videojuego de sistemas y reglas. Se vuelve algo medible, y por lo tanto controlable, presa del raciocinio científico que lo sistematiza todo. Todas esas cosas son básicamente antónimos de lo que sería un sueño, y aun así, Yume Nikki consigue doblegar esas limitaciones a su favor.

No debemos olvidar que se trata de un título hecho en RPG Maker: somos un muñecajo que se mueve casilla a casilla y sin dejar mucho a la imaginación. Tiene hasta un medidor de salud que ni siquiera utiliza porque el propio motor obliga a que esté ahí. Yume Nikki no se preocupa por esconder este medidor, es más, hasta permite que lo incrementemos si cumplimos ciertos requisitos. Sin embargo, no va a servir de nada, ¿por qué iba a hacerlo? Kikiyama prefiere crear una ilusión de familiaridad, dar falsas esperanzas para confundir todavía más. Este no es un juego en el que recibas algún tipo de feedback que te informe de lo bien o mal que lo estás haciendo, porque eso lo haría predecible. Los escenarios tienen siempre la misma distribución, pero la mayoría están diseñados como un bucle infinito para que no lleguemos nunca a un final, haciéndonos dar vueltas sin rumbo mientras encontramos a NPC que ni dicen nada ni sirven para nada. Lo mismo con las “habilidades” que recogemos.

En la Game Developers Conference de 2016, los desarrolladores de Rain World (Videocult, 2017) dieron una charla sobre cómo animaron a las criaturas del juego para que parezcan que están vivas. La clave es justo esa, hacer que lo parezca. Decían que a veces es mejor fingir algo que hacerlo de verdad, lo que viene siendo darle una capa de pintura bonita a toda la maquinaria. Sencillamente, porque lo segundo, si no es imposible, es dificilísimo. Y, ¿para qué emplear toda la cantidad de tiempo y recursos que eso pediría cuando lo único que tienes que hacer es lograr que el público se crea que eso está ocurriendo de verdad? Lo que hacen es jugar con nuestra capacidad (y la del propio juego) para suspender la incredulidad: si para nosotros es real, entonces lo es. Kikiyama trasteó con RPG Maker y lo dominó hasta tal punto que consiguió romper sus reglas sin salirse de ellas. Yume Nikki ni es un juego de rol, ni tiene diálogos, ni sistema de combate, ni misiones, ni failed states. Lo que parece lo más normal del mundo, un título en el que te mueves a base de cuadrículas, se desdobla hasta quedar casi irreconocible. Por eso, una de sus muchas virtudes es que trastoca nuestras expectativas ante lo que, en un principio, puede parecer una obra común. La subversión es el ingrediente perfecto a la hora de crear esa mágica receta onírica y desconcertante que tanto le caracteriza a Yume Nikki.

Los sueños son más terroríficos cuando no sabemos si son sueños. Hay algo en ellos que nos es cálido, que conocemos, y que luego es mutilado sin ningún tipo de miramiento. Freud probablemente diría que así es como se representan las ideas o los anhelos de nuestro subconsciente. Es decir, que si vienen de nosotros, tienen un cierto sentido. Igual que cuando en Yume Nikki o en LSD sucede algún evento aleatorio, como que aparezca una criatura extraña donde normalmente no había nada o que se vea en la distancia a dos personas cayendo desde el cielo. Estos eventos tienen su origen en algún algoritmo programado en su código para generar lo que sea que esté pasando y con determinadas probabilidades, pero cuando sucede nos descoloca, porque aunque sabemos de dónde viene, no conseguimos entender qué es y qué tiene que ver con nosotros.

Ambas obras —Yume Nikki y LSD— son perfectamente conscientes de que están atadas a convencionalismos por limitaciones, ya no solo tecnológicas, sino ontológicas con respecto al propio medio. Un videojuego no puede ser tan complejo e inabarcable como un sueño porque su naturaleza es la de un ente que ha sido manufacturado para funcionar de unas determinadas maneras y no de otras. Ergo, siempre se va a poder medir y cuantificar, lo cual en teoría atenta contra los sueños en sí mismos, impredecibles y virtualmente impenetrables por definición. Pensar que un videojuego puede rebasar sus límites, anclados en el mundo de la lógica formal, es una quimera.

Lo que hace especiales a Yume Nikki y a LSD es cómo aprovechan eso a su favor. Lo único que deben hacer es conseguir que suspendamos nuestra incredulidad. Eliminando el componente verbal nos incomodan y nos llevan a hacernos preguntas. Con la aleatoriedad logran crear suspense e inseguridad. Su diseño laberíntico y desconectado nos desorienta hasta el punto de obligarnos a vagar sin rumbo. En conjunto, un cóctel que al beberlo nos induce la más tórrida de las alucinaciones.

Porque esa es otra. La imaginería esotérica, especialmente de Yume Nikki, es tal vez uno de los rasgos más importantes a la hora de tener en cuenta por qué estos juegos producen semejantes sensaciones. No sería lo mismo si el título transcurriese solamente entre casas, bosques, y demás escenarios con los que podemos establecer una conexión. Muchos dirán que sus mundos son locuras porque sí, que no tienen siquiera un significado simbólico. Ni tienen por qué tenerlo, en realidad. Algo no es instantáneamente mejor por significar algo tangible, y menos cuando lo que ese algo busca es ser lo más ambiguo posible, para descolocarnos.

La comunidad que se ha creado alrededor de esta obra lleva más de diez años elucubrando teorías, creando secuelas no oficiales y debatiendo incansablemente para tratar de explicar hasta el elemento más nimio. Lo cual no significa que quieran obtener una solución clara y concisa de lo que ocurre, ni mucho menos, ya que cuando se publicó el manga oficial de Yume Nikki, el fandom protestó porque no querían que hubiera una única versión canónica de la trama, llevando así a que el susodicho manga fuera oficialmente considerado como no canon. De lo contrario, quedaría debilitado el componente de interpretación tan intrínseco al juego.

Por eso, la experiencia de Yume Nikki es más estética que narrativa. No es tan importante la historia que se nos cuenta, que la hay, como el abanico de sensaciones que producen su atmósfera y su gameplay. Cada elemento nos suscita algo, una emoción, aunque sea inconscientemente. De nuevo, volvemos a la raíz del psicoanálisis: todo en los sueños tiene un origen. Lo que los hace tan insondables, y por ende, tan sobrecogedores, es que probablemente nunca sepamos cuál es ese origen. 14 años después, lo que sea que quisiera decir Kikiyama con ese estrafalario universo, sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que, echando mano únicamente de la herramienta de creación de videojuegos más ortodoxa que existe, fue capaz de concebir una representación tan inquietante como ninguna de los planos oníricos. Más todavía que LSD, su predecesor espiritual. Nunca lo ha dicho, pero quiero creer que el bueno de Osamu Sato estará orgulloso de su legado.